Возможности монетарной политики без инфляционного развития экономики. Монетарные и немонетарные концепции инфляции

Выделяют 2 типа инфляции:

1) инфляция спроса (покупателей);

2) инфляция издержек (продавцов).

Инфляция спроса – инфляция, проявляющаяся в превышении спроса над предложением. При полной занятости и полной загруженности мощностей производство не в состоянии отреагировать на избыток денежных средств в обращении увеличением реального объема выпускаемой продукции.

Модель инфляции спроса показывает, что при данном объеме совокупного предложения увеличение совокупного спроса приводит к более высокому уровню цен. При этом предприниматели расширяют производство, привлекают дополнительную рабочую силу. Повышается номинальная заработная плата.

Инфляция имеет монетарные и немонетарные причины.

Монетарные факторы инфляции спроса:

1) рост номинальных кассовых остатков, вызванный:

а) приростом денежной массы (например, увеличение активов ЦБ во всех случаях приводит к возрастанию денежной массы, что означает повышение платежеспособного спроса);

б) увеличением количества платежных средств в экономике (например, расчеты ценными бумагами);

2) возрастание скорости обращения денег (она увеличивается, когда происходит «бегство» населения от национальной валюты, что объясняется низким доверием и инфляционными ожиданиями населения).

Немонетарные факторы:

1) связанные с поведением экономических субъектов (например, домохозяйства повышают объем автономного потребления, фирмы – объем автономных инвестиций. А государство за счет увеличения дефицита госбюджета может повысить объем государственных закупок);

2) связанные с изменениями в структуре совокупного спроса;

3) диспропорции в экономике, чрезмерное развитие ВПК (военно-промышленного комплекса);

4) малый экспортный сектор при сильной импортной зависимости;

5) спад объема ВВП.

Необходимым условием возникновения инфляции является более быстрый рост номинального количества денег или скорости их обращения по сравнению с ростом реального национального дохода.

Инфляция может возникнуть при неизменном номинальном количестве денег, если скорость их обращения растет быстрее, чем объем производства. Это может иметь место при уменьшении спроса на реальные кассовые остатки вследствие усовершенствования техники расчетов или из-за замены денег ценными бумагами в функции средства сохранения ценности.

Причиной инфляции может стать не связанное с ростом денежной массы увеличение совокупного спроса. Если при полной занятости у предпринимателей растет спрос на инвестиции вследствие оптимистических оценок будущей конъюнктуры, то уровень цен начинает повышаться до тех пор, пока не восстановится равновесие между совокупным спросом и предложением.

К немонетарным факторам роста уровня цен относятся также структурные сдвиги спроса. В условиях быстро обновляющегося ассортимента производимых благ спрос постоянно переключается с традиционных товаров на новые престижные товары, повышая их цены. Если бы при этом снижались цены на традиционные товары, то общий уровень цен остался бы неизменным. Но в современной экономике за сокращением спроса часто следует не снижения цен, а сокращение предложения. Поэтому структурные сдвиги спроса могут приводить к повышению цен.

Инфляция издержек – инфляция, проявляющаяся в росте цен на ресурсы, факторы производства. Инфляция издержек возникает в результате уменьшения совокупного предложения и сопровождается сокращением реального объема производства и занятости, повышением уровня безработицы.

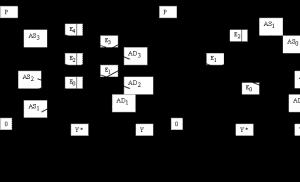

Рис. 4.3. Инфляция спроса (а) и инфляция предложения (б)

Модель инфляции, обусловленная ростом издержек производства, допускает 2 причины ее возникновения:

В силу удорожания топлива, сырья, вследствие роста импортных цен, изменения условий добычи, повышения транспортных расходов (так называемые «шоки предложения»);

В результате повышения зарплаты под давлением профсоюзов. Если повышение зарплаты не уравновешивается какими-то противодействующими факторами (напр., ростом производительности труда), то увеличиваются средние издержки. Производители начинают сокращать объемы выпуска. При неизменном спросе уменьшение предложения ведет к росту цен. Растет безработица.

Шоки предложения представляют собой нарушения в предложении, не связанные с изменениями в совокупном спросе. Термин «шок предложения» возник после резкого повышения цен странами ОПЕК в 1974 и 1979–80г.г. Он отражал характер реакции стран – потребителей нефти на такое повышение цен. В настоящее время под термином «шок предложения» понимается резкое повышение цен на любые факторы производства (кроме заработной платы), вызывающие рост издержек производства и общий рост цен.

Источником инфляционного шока может быть рыночная власть монополий, олигополий и государства, реализующаяся в административном повышении цен.

Реакция экономики на инфляцию может быть различна, в зависимости от характера поведения экономических субъектов и их инфляционных ожиданий. При определенных условиях инфляционные ожидания экономических субъектов могут привести в действие механизм инфляционной спирали, которая представляет собой сочетание инфляционных процессов со стороны спроса и предложения.

Инфляционная спираль возникает в результате сочетания непредвиденной инфляции спроса и инфляции издержек. Механизм инфляционной спирали следующий: если Центральный банк неожиданно увеличивает предложение денег, это ведет к росту совокупного спроса и, следовательно, порождая инфляцию спроса, обусловливает рост уровня. Поскольку ставка заработной платы остается прежней, то реальные доходы падают. Рабочие требуют повышения ставки заработной платы пропорционально росту уровня цен. Это увеличивает издержки фирм и приводит к сокращению совокупного предложения, порождая инфляцию издержек, в результате которой уровень цен растет еще больше. Реальные доходы снова снижаются. Рабочие снова требуют повышения номинальной заработной платы. Ее рост рабочие обычно поначалу воспринимают как повышение реальной заработной платы и увеличивают потребительские расходы, провоцируя инфляцию спроса, которая сочетается с инфляцией издержек из-за повышения номинальной заработной платы. Это обусловливает еще больший рост уровня цен. Падение реальных доходов опять приводит к требованиям о повышении заработной платы, и все повторяется снова.

Движение идет по спирали, каждый виток которой соответствует более высокому уровню цен, т.е. более высокому уровню инфляции. Поэтому этот процесс получил название инфляционной спирали или спирали «заработная плата – цены». Рост уровня цен провоцирует повышение заработной платы, а рост заработной платы служит основой для повышения уровня цен.

На рис.4.4а экономика находится в состоянии равновесия в условиях полной занятости (точка Е0). Рост совокупного спроса вызывает смещение кривой AD в положение AD2, и новое равновесие устанавливается в точке Е1. в результате повышается уровень национального дохода и занятость при росте цен на товары и услуги. Однако устойчивость нового равновесия зависит от характера инфляционных ожиданий владельцев факторов производства. При пересмотре цен на факторы кривая совокупного предложения начнет смещаться вверх до установления нового равновесия в точке Е2. Таким образом, экономика возвращается к прежним уровням национального дохода и занятости при возросшем уровне цен.

Если причиной сдвига кривой AD1 является автономное изменение инвестиционного или потребительского спроса, то рост цен может носить разовый характер. Однако если совокупный возрастает в результате экспансионистской политики правительства, то последнее часто предпринимает новые попытки стимулирования совокупного спроса, тогда рост цен принимает характер инфляционной спирали.

Инфляция со стороны предложения также может являться причиной вхождения экономики в инфляционную спираль. Принципиальное отличие инфляции издержек состоит в том, что рост совокупного предложения оказывает понижающее влияние на уровень реального ВНП.

Так, если экономика находится в состоянии равновесия в точке Е0, то сдвиг кривой AS в положение AS1 приведет экономику в состояние Е1. Это происходит потому, что рост издержек производства, не компенсируемый изменением в совокупном спросе, приводит к росту товарно-материальных запасов продукции, и предприниматели вынуждены пересматривать свои производственные планы в сторону понижения. Преодоление спада возможно путем стимулирования совокупного спроса (AD0 в AD1). Однако переход в состояние Е2 означает, что продавцы факторов добились исключительно повышения цен, и процесс раскручивания инфляционной спирали может запускаться заново.

Эффект храповика – эффект в экономике, который проявляется в том, что рост совокупного спроса вызывает рост цен на товары. Но сокращение совокупного спроса не обязательно приводит к снижению цен, особенно в краткосрочном периоде. Цены сохраняются стабильными. Эффект впервые описан в книге экономиста Роберта Хиггса. Название происходит от названия устройства в механике, не позволяющего колесу проворачиваться в обратную сторону.

Экономический смысл эффекта состоит в том, что изменения цен в сторону повышения происходят легче, чем в сторону понижения, то есть негибкость цен в сторону понижения. Причинами возникновения эффекта могут быть действия профсоюзов, препятствующих снижению номинальной заработной платы, а также монополизм на рынках. В Российской Федерации в январе 2004г. основная ставка НДС была снижена на 2 % (с 20 до 18 %). При этом одновременно был отменен еще налог с продаж (5 %). Несмотря на предполагавшееся Правительством снижение розничных цен, последние не только не снизились, но и продолжили свой рост, подтвердив эффект храповика. Таким образом, достижению одной из основных целей – постоянному снижению уровня цен, сокращение косвенных налогов не помогло.

Представление субъектов рынка о будущем уровне цен, или, иначе, инфляционные ожидания, входят в число важнейших параметров, определяющих их поведение. Поэтому для комплексного анализа причин возникновения инфляции и ее воздействия на экономическую конъюнктуру в макроэкономическую модель нужно включить инфляционные ожидания.

Использование концепции ожиданий в экономической теории было обосновано Дж. Хиксом в его работе «Стоимость и капитал». Под эластичностью ожиданий подразумевалось соотношение между ожидаемым и реальным изменением стоимости товара.

В современных теориях инфляции существуют 2 концепции:

Адаптивные ожидания;

Рациональные ожидания.

Адаптивные ожидания строятся с учетом ошибки прогнозирования, которая определяется как разница между ожидаемым и реальным уровнем инфляции за предшествующий период.

Модель адаптивных ожиданий предусматривает, что ожидаемый уровень инфляции может быть основан на средневзвешенном уровне прошлых инфляционных ставок.

Рациональные ожидания основываются на всестороннем учете как прошлой, так и будущей информации, в частности политики регулирования того фрагмента экономики, состояние которого влияет на предмет ожиданий. «Рациональность» ожиданий проявляется в том, что субъект не отказывается заранее ни от какого источника информации и учитывает ее в соответствии с достоверностью и значимостью.

60.Монетарные и немонетарные концепции инфляции.

Выше были проанализированы в основном немонетарные причины инфляции, что приводит к дисбалансу AD и AS, однако сторонники немонетарного подхода не сводят причины инфляции только к денежным факторам. Сторонники монетарного подхода считают, что инфляция – чисто денежный финанс. В условиях высокой инфляции перед правительством стоят 2 задачи:

Не допустить высокого спада производства;

Защитить население от обнищания.

В качестве причин инфляции монетаристы выделяют следующие:

Рост денежной массы превышает рост объема совокупного производства (при скорости обращения денежной единицы const).

mv = PQ (уравнение Фишера) , где m – денежное обращение;

v –скорость оборота денежной единицы.

m = PQ / v (const )

Рост скорости денежного обращения больше роста объема совокупного производства (при неизменном объеме номинальной денежной массы. Это может возникнуть при уменьшении спроса на реальные денежные запасы.

Сторонники немонетарной концепции считают, что повышение темпов роста денежной массы или скорость оборота денежных единиц это не причина, а лишь необходимое условие инфляции.

Причины они видят в следующем:

В росте издержек производства, когда sn обгоняет темпы роста производительности труда.;

Несоответствие структурных изменений AD структурным изменениям в AS;

Сохранение монопольной власти фирм, преобладание олигополистической структуры рынка, в существовании монополизма профсоюзов.

ИТОГ: причины инфляции лежат не только на стороне проблемы денежного обращения, но и на стороне структурных проблем экономики.

61.Социально-экономические последствия инфляции.

1. Обесценение потока денежных доходов.

Известно, что существует номинальная З/П и реальная.

2. Перераспределение доходов и богатства / должники богаты засчет кредитов.

D = ,

D – покупательная способность денег;

р – цена товара.

3. Материализация денежных средств, т.е экономические субъекты, стремясь освободиться от денег, материализуют их.

Известно,что причина инфляции AD ≠AS, а в этом случае становится AD >AS => еще больше усугубление неравновесия AD и AS.

4. Падение интереса к долгосрочным целям (инвестирование), т.е предприниматели стараются не занимают долгосрочные контракты.

5.Обесценение денежных сбережений, вкладов,страховки, фонды производственного накопления (амортизации), что мешает процессам воспроизводства на предприятии.

6.Скрытая конфискация денежных средств (при прогрессивной ставке налогообложения). В условиях роста цен растет и З/П и люди попадают в более высокую группу по налогообложению. В итоге государство конфискует ту часть денежных средств, которая ранее шла на потребление.

62.Инфляция и безработица. Модель кривой Филлипса. Теория естественного уровня.

Существует обратная зависимость между темпами роста инфляции и темпами роста безработицы,она обратнопропорциональна. Её обнаружил Филлипс: исследовал статистические данные по Великобритании приблизительно за 100 лет (1861-1957) и пришел к выводу, что темпы роста цен и З/П начинали ситаться,если безработица была больше 5,5% в год.

1960 – Самуэльсон и Солоу заменили темп пророста З/П на показатель инфляции.

1968 – Фридман и Фелпс рассмотрели проблемы инфляционных ожиданий и модель Филлипса была уточнена.

1973-1975 – энергетический кризис (резко повысильсь цены на энергоносители в странах ОПЕК), что побудило уточнить модель Филлипса.

Кривая Филлипса показывает обратную зависимость между инфляцией и безработицей в краткосрочном периоде.

Борьба с инфляцией с точки зрения общества несет потери. Для снижения инфляции на 1% безработица должна быть выше своего естественного уровня на 2-3% (Закон Оукена) при этом общество недополучает 4-6 % ВВП, т.е реальный ВВП меньше потенциального на 4-6%. Однако обратная зависимость между темпами роста безработицы и инфляции не выдержало эмпирические проверки в 70-е годы 20 века. В эти года динамика ценообразования отразила последствия ряда кризисный явлений (сговор олигополистов, стран ОПЕК о резком росте цен на энергетические носители привел к 1 структурному кризису). Спады производства, вызванные ростом издержек, невозможно было остановить мерами кредитно-денежной политики, и развилась СТАГФЛЯЦИЯ – рост безработицы, сопровождающийся ростом инфляции. В итоге кривая Филлипса начала смещаться вправо вверх.

Кривая

Филлипса в краткосрочном периоде уже

не соответствовала изменившейся

ситуации.

1979 – Фридман предложил гипотезу «естественного уровня безработицы» и статистика 70-80 годов показала, что краткосрочная кривая Филлипса вправо, что соответствует инфляции издержек.

Устойчивость уравнения безработицы 6-7% при отсутствии ее циклической составляющей с одной стороны и продолжительность темпов роста инфляции с другой были положены в основу долгосрочной кривой Филлипса. Расхождение в характере кривой привели к 2-м вариантам гипотезы естественных уровней безработицы.

Теория естественного уровня.

1) Теория адаптивных ожиданий; 2) Теория рациональных ожиданий. Обе теории показывают как срабатывает инфляционное ожидание (π е) экономических агентов в процессе их приспособления к изменению экономической политики правительства в условиях полной занятости. Формирование адаптивных ожиданий происходит с учетом инфляции фактического уровня ее в прошлом, а рациональные означают , что экономические агенты в своих прогнозах уже учитывают всю имеющуюся информацию о будущих ценах и в среднем своих прогнозах и расчетах не ошибаются. Теория адаптивных ожиданий обосновывает краткосрочную кривую Филлипса наличием у экономических агентов, которые не совпадают с фактической инфляцией в будущем, т.е это как бы неверные инфляционные ожидания. Пока у предпринимателей и рабочих сохраняется заниженная оценка инфляции, стимулирующие фискальная и денежная политика срабатывают ведя в краткосрочном периоде к росту реального выпуска и снижению уровня безработицы. В долгосрочном периоде экономические агенты обнаруживают, что они ошиблись и начинают адаптироваться к новому, более высокому уровню инфляции. Работники, чтобы сохранить реальную заработную плату, начинают требовать повышения номинальной ставки заработной платы, а предприниматели сокращают выпуск продукции до прежнего уровня. ТЕОРИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ ОЖИДАНИЙ. Была выдвинута американскими экономистами Лукасом и Маком. В основе ее - модель совершенной конкуренции. Экономические агенты владея более полной информацией могут более точно просчитать уровень инфляции и последствия предпринимаемых в правительстве шагов. В итоге они начинают разбираться как функционирует экономика и их инфляционное ожидание почти точно совпадает с фактической инфляцией в будущем. Это отражает долгосрочная кривая Филлипса.

Основатель и главный теоретик монетаризма Милтон Фридмен утверждает, что инфляция - это, без всякого сомнения, чисто денежный феномен.

Инфляция проявляется в сфере обращения как обесценение денег:

3. по отношению к золоту: повышение рыночной цены золота в бумажных деньгах;

4. по отношению к товарам: рост оптовых и розничных цен (- -

покупательная способность денежной единицы - падает - это главное проявление инфляции);

5. по отношению к иностранным валютам, которые обесценились в меньшей мере (имеется в виду реальный валютный курс).

Главная причина денежной инфляции заключается в чрезмерной эмиссии бумажных денег.

Денежные инфляции в XVIII - начале XX в. Были эпизодическими и вызывались почти исключительно кратковременным отходом от металлического (золотого) стандарта и выпуском в обращение большой массы бумажных денег для оплаты военных расходов во время крупных войн. Немалую роль при этом играли вызванные войнами товарные дефициты в связи с ограниченным производством товаров гражданского назначения.

В период и после Первой мировой войны дефициты государственного бюджета в странах, участвовавших в войне, вызвали усиленную денежную эмиссию при сжатии потребления. В результате в ряде стран возникла гиперинфляция.

Гиперинфляция - это инфляция (всегда денежная) с высоким и ускоряющимся темпом. Поэтому люди теряют доверие к деньгам и обращаются к бартеру. Возникает опасность развала экономики, сопровождаемого социальными потрясениями. Гиперинфляция - это явление редкое, причины которого коренятся не только в экономике, но и (прежде всего) в политике. Она, как правило, сопровождает и является следствием таких серьезных политических потрясений, какими являются войны и революции. Это типичная денежная инфляция: избыточная эмиссия бумажных денег для покрытия государственных расходов сочетается с острым дефицитом товаров и услуг.

Однако инфляция по своей природе не всегда есть денежная инфляция. В том смысле, что источником инфляции не всегда является рост денежной массы.

Неденежная инфляция- это и есть инфляция, не обусловленная ростом денежной массы.

После Второй мировой войны в странах с рыночной экономикой имела место именно такая инфляция: например, в США за 40 послевоенных лет (1950-1990 гг.) уровень цен вырос в 5,5 раза. При этом военные расходы не превышали 10% госбюджета, а дефицит федерального бюджета не превышал 5%. Товарные дефициты не наблюдались вовсе.

Вспышка инфляции в западных странах в 70-е годы XX в. Была вызвана нефтяным шоком и к предложению денег отношения не имела.

Большинство экономистов рассматривают инфляцию как зло, с которым надо бороться, но, чтобы бороться с инфляцией, необходимо знать ее природу.

Трактовка природы инфляции как исключительно денежной связана с количественной теорией денег, представленной уравнением (оно называется уравнением количественной теории денег или монетаристским уравнением обмена):

М - денежная масса (или количество денег в обращении, или предложение денег),

V - скорость обращения денег,

Р - уровень цен,

Y - реальный доход (или ВВП).

Классики считали, что V - const, Y = const = Y (в соответствии с идеей нейтральности денег). Следовательно, увеличение денежной массы всегда ведет к росту уровня цен:

М Т=> Р Т (классическая интерпретация).

Монетаристы разделяют идею нейтральности денег, так что Y = const = Y . Что касается скорости обращения денег, то монетаристы полагают, что V стабильна, то есть она изменяется, но очень медленно и предсказуемо, так что в принципе и в этом пункте они почти совпадают с классиками.

Однако монетаристская интерпретация {передаточный механизм) сложнее, так как она предполагают воздействие роста денежной массы на совокупный спрос (AD):

![]()

Именно так выглядит инфляция спроса в представлении монетаристов. Т.е. инфляция спроса всегда имеет денежную природу.

Из анализа модели AD - AS известен другой вариант инфляции спроса: циклический рост совокупного спроса (прежде всего инвестиционного) вызывает сначала рост доходов и преждевременную инфляцию, которая по мере дальнейшего роста совокупного спроса и по достижению дохода полной занятости (Y) переходит в истинную инфляцию спроса. Если подключить к анализу модели деньги, будет получен тот же вывод: рост дохода (Y), обусловленный ростом совокупного спроса, вызывает рост спроса на деньги Dm. Но предложение денег здесь совершенно не при чем.

Денежная же инфляция (спроса) - и это следует из уравнения количественной теории денег - имеет место только тогда, когда ее первоначальный импульс задается ростом предложения денег (денежной массы).

Но возникает другой вопрос: всегда ли рост денежной массы (М) вызывает инфляцию?

Вывод, что М Т=> AD Т=> Р t опирается на утверждение, что Y - const, что является спорным. Действительно, ведь рост совокупного спроса AD проявляется как рост спроса на рынках отдельных товаров и услуг. Рост уровня цен Р проявляется как рост цен на отдельные товары и услуги. Но этот рост цен должен вызвать рост величины предложения на этих рынках, а, следовательно, и рост ВВП (Y) в результате сдвига кривой совокупного предложения вправо. Если это не так, то рушатся все основы микроэкономики (такая ситуация возможна только в кратчайшем рыночном периоде, который даже не анализируется в микроэкономике).

В соответствии с теорией монетаризма:

- Рост ВВП (Y) вызовет рост заработной платы, что в свою очередь станет причиной роста средних издержек в экономике.

- Как результат - сдвиг кривой совокупного предложения влево и ВВП (Y) вернется к первоначальному уровню.

Такая ситуация действительно возможна, но только в одном случае: если рост заработной платы не сопровождается ростом производительности труда. В рыночной экономике некоторый рост средних издержек не препятствует систематическому росту производства при росте цен.

Эта точка зрения в особенности не применима к России, где рост заработной платы, по данным С. Меньшикова, отстает от роста производительности труда, поэтому доля трудовых издержек (т.е. суммарной заработной платы) в общих издержках производства сравнительно невелика.

Таким образом, рассуждения о том, что рост денежной массы автоматически вызывает инфляцию (спроса) сомнительны и не подтверждаются фактами.

Почему же монетаризм остается модным течением, оказывая существенное влияние на экономическую политику? Ответ на этот вопрос во многом обусловлен историческими обстоятельствами.

В 40-60-е гг. XX в. В развитых капиталистических странах господствовали (как в теории, так и в правительственных кругах) кейнсианские идеи, которые отводили деньгам (и, следовательно, денежно-кредитной политике) второстепенную роль. С этим мирились, так как кейнсианские рецепты государственного регулирования экономики (через управление совокупным спросом) способствовали ускорению экономического роста при небольшой инфляции (в 1950- 1970 гг. среднегодовой темп инфляции составил 2,8%). Но в 70-е годы инфляция ускорилась, достигнув 7,1% в год. И хотя это в значительной степени было связано с «нефтяным шоком», вину возложили на кейнсианцев.

Кейнсианское регулирование экономики, опирающееся на бюджетно-налоговую и (в меньшей степени) денежно-кредитную политику, было приспособлено к экономике, в которой цены растут во время циклических подъемов и падают (или, по крайней мере, не растут) во время рецессий (спадов).

НО: начиная с конца 60-х годов, в экономике развитых стран появилась тенденция к росту цен и в периоды спадов - стагфляция. Кейнсианское регулирование умело бороться отдельно с безработицей (лучше) и отдельно с инфляцией (хуже). Но как бороться с двумя напастями одновременно, оно не знало.

На этом фоне монетаристы выступили с идеей вовсе отказаться от бюджетно-налогового регулирования и целиком сосредоточиться на регулировании денежного обращении (т.е. на денежно-кредитной политике).

По Фридмену:

- 1) Рост цен всегда ускоряется через 3-6 месяцев после увеличения денежной массы (М).

- 2) Следовательно, если сделать темп роста денежной массы стабильным, то стабильный рост реального ВВП будет сопровождаться умеренной инфляцией.

- 3) Для этого денежная масса должна расти в соответствии с монетарным правилом: масса денег в обращении должна ежегодно увеличиваться темпом, равным (на самом деле чуть больше) темпу роста (потенциального) реального ВВП, т.е. денежная масса должна устойчиво возрастать темпом 3-5% в год.

За период с 1980 до 1990 г. Среднегодовой темп инфляции сократился до 4,3%. Это был период рейганомики (в США - президент Рейган) и тэтчеризма (в Великобритании - премьер-министр М.Тэтчер). Декларативно за основу экономической политики был взят монетаризм. Фактически же использовались кейнсианские инструменты:

- Увеличение государственных (прежде всего военных при сокращении социальных программ) расходов.

- Сокращение налогов.

- Рост дефицита государственного бюджета.

- Рост денежной массы.

В результате темп роста реального ВВП вырос при снижении темпа инфляции.

Главным же индикатором правильности политики, направленной на снижение темпов инфляции, является, согласно монетаризму, сокращение денежной массы.

По американской методологии динамику уровня цен (инфляцию) в макроэкономике определяют следующие показатели:

- Номинальная почасовая заработная плата.

- Стоимость жизни.

- Реальная заработная плата.

- Почасовая производительность труда.

- Номинальные средние издержки на труд.

- Реальные средние издержки на труд.

- Оптовые цены.

Динамика этих показателей в рассматриваемый период показывает, что монетаристская трактовка инфляции как исключительно денежного феномена не подтверждается фактами: росла денежная масса и ВВП рос при снижении темпа инфляции.

Единственное отличие от предшествовавшей кейнсианской политики состояло в том, что в 80-е и 90-е годы перестала расти реальная заработная плата.

Вывод: современная инфляция - явление гораздо более сложное и многогранное, чем просто денежная инфляция. Она может развиваться по следующим причинам:

- Резкое увеличение спроса.

- Рост издержек.

- Возникший товарный дефицит.

- Необоснованная эмиссия бумажных денег.

Инфляция представляет собой рост общего уровня цен на продукцию и услуги, который сопровождается определённым снижением покупательской способности денег или их обесцениванием. Инфляция приводит к перераспределению национального дохода секторов экономики, коммерческих структур, государства и хозяйствующих субъектов.

Инфляция является непрерывным ростом среднего уровня цен в экономике, обесцениванием денежной массы. Это происходит из-за того, что в экономике денежных средств становится больше, чем необходимо. Более точное определение инфляции, которое учитывает причины возникновения инфляции, представляет собой инфляцию в виде дисбаланса спроса и предложения, которое проявляется в увеличении цен или в обесценивании денег. Инфляция является серьезной макроэкономической проблемой, которая появляется при возникновении денег, с функционированием которых она связана напрямую.

Основные причины инфляции

В соответствии с определением инфляции можно выделить несколько основных причин инфляции:

- Дефицитный бюджет, государство для того чтобы покрыть расходы выпускает дополнительные денежные средства.

- высокая степень непроизводственных государственных расходов, которая приводит к затратам труда человека. Данный выпуск не оборачивается ростом выпуска потребительских товаров.

- Товарный дефицит, который способен привести к отрыву предложения и спроса.

- Монопольное положение определенных предприятий, которое позволяет наращивать цены на товар.

- Отставание роста зарплаты от роста производительности труда. Также к этому пункту можно отнести причины: необоснованная денежная эмиссия, неадекватная налоговая политика и инфляционные ожидания.

Причины возникновения инфляции в России

В России, прежде всего, причиной инфляции является несбалансированные государственные расходы и доходы, которые выражаются в дефиците государственного бюджета. Данный дефицит финансирования происходит через займы в Центральном эмиссионном банке государства, через использование роста массы денег в обращении.

Особенно опасными являются для возникновения инфляции инвестиции, которые связаны с милитаризацией экономики. Происходит непроизводственное потребление национального дохода на военные цели, что ведет к потере единого богатства. Также причиной инфляции в России является рост цен, связанный с изменениями структуры рынка. Причина также заключается в открытости экономики определённого государства и всё большее втягивание в мирохозяйственные связи. Здесь появляется опасность импортируемой инфляции, которая происходит через импортное сырье и потоки спекулятивного капитала.

Монетарные причины инфляции

Причины возникновения инфляции могут быть монетарными, внешними и структурными. Монетаристы считали, что инфляция вызывается денежными факторами, включающими финансовую политику государства. Среди монетарных причин инфляции можно выделить:

- не соответствующий денежный спрос, при котором спрос на продукцию растет и превышает размер оборота продукции.

- рост дохода над потребительскими расходами,

- дефицит бюджета государства,

- милитаризация экономики и увеличение военных доходов

- большой объем инвестирования,

- увеличение скорости обращения денежной массы,

- рост заработной платы, который опережает рост производства и рост производительности труда.

Структурные и внешние причины возникновения инфляции

Среди структурных причин можно назвать деформацию народнохозяйственной структуры, которая отражается в отставании в развитии отраслей в потребительском секторе. Также структурными причинами может быть снижение эффективности капитала, вызывающее увеличение потребления, монополия страны на внешнюю торговлю и несовершенство управленческой системы.

Внешними причинами могут быть мировые кризисы, включая сырьевые, энергетические, экологические. Любой мировой кризис сопровождается большим ростом цен на нефть, сырье и др. Также внешними причинами является уменьшение поступлений от внешней торговли, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса, обмен банками национальной валюты на иностранную, вызывающий потребность в дополнительной денежной эмиссии.